一口ひとくちに炭酸泉といっても、長湯に湧出する炭酸泉には 2種類あることをしらなければならない。 そのひとつが、純炭酸泉である。40度に達しない低温ながらも、 透明で美しく体中を泡で包んでくれる、あの懐かしい温泉が、この 純炭酸泉である。 トマトを浸けるとご覧のとおり、美しく輝くような泡が付く。 ドイツで『心臓の湯』と呼ばれ、心臓病や高血圧、糖尿病や 痛風にも効果があることが科学的にも実証されている。 |

一口ひとくちに炭酸泉といっても、長湯に湧出する炭酸泉には 2種類あることをしらなければならない。 そのひとつが、純炭酸泉である。40度に達しない低温ながらも、 透明で美しく体中を泡で包んでくれる、あの懐かしい温泉が、この 純炭酸泉である。 トマトを浸けるとご覧のとおり、美しく輝くような泡が付く。 ドイツで『心臓の湯』と呼ばれ、心臓病や高血圧、糖尿病や 痛風にも効果があることが科学的にも実証されている。 |

(1) ![]()

昭和8年、九州帝大の松尾武幸博士が、炭酸泉の効能を長湯温泉で研究

した。ドイツで温泉治療学を学んだ松尾博士は、長湯の炭酸泉について、

世界でも稀有な含鉄炭酸泉であると紹介した。

そこで、この炭酸泉の正体について、少し調べてみよう。

炭酸泉は炭酸を含む温泉である。炭酸といえば、誰でも知っているのが、

あのソーダ水だと思う。蓋を開けると、シュワーと泡を吹く清涼飲料水が、

炭酸泉の正体である、

長湯温泉の最大の特徴は、二酸化炭素(炭酸ガス)を多く含んでいること

で、日本全国の温泉を調査研究し、昭和44年に「温泉学」を著した、湯原

浩三・瀬野錦蔵両氏の調査の結果でも、日本一の炭酸泉という御墨付きを

貰っている。

なぜ、長湯の炭酸泉が日本一なのか。まず、二酸化炭素(炭酸ガス)の

含有量が非常に高いこと。飽和量以上の二酸化炭素(炭酸ガス)を含有

しているため、大気中に湧出するときに泡を吹きだし、まるで沸騰している

ように見える。

そこで、『泡沸泉』と呼ばれるほどである。

二酸化炭素(炭酸ガス)は、非常に不思議な性質をもった気体である。

ある温度、圧力のもとでは気体とも液体ともつかない、ちょうどその中間

のような状態になるのだ。気体でありながら、水のような粘り気があると

いう奇妙な流体である。

二酸化炭素(炭酸ガス)の場合、32度、73気圧といった状態にすると、

こんな奇妙な気体になる。本来なら液化され、液体となるはずなのだが、

その液化の状態を超えてもなお気体の状態を保っている状態を『超臨界

流体』と呼ぶ。

超臨界流体になると、新しい性質が現われてくる。それは物質をよく

溶かすという性質である。この性質を利用して。特定の物質を抽出したり

、分離したりすることができるのだ。

超臨界流体にモノを解かし込んだ後、温度を下げるなりすれば、二酸化

炭素はもとの気体になり、どこかへ飛び去り、抽出されたものだけが残る。

この性質を利用し、カフェインを取り除いたコーヒーやニコチンを除去した

タバコ、カツオ節エキス、ホップ・エキスなどが作られる。

二酸化炭素のもう一つの不思議な性質は、毛細血管を拡張し、血液

の循環をよくするという働きである。長湯温泉に関係のある性質は、この

血行をよくする性質である。

泉温が低くても、血行がよくなるので、体がホカホカと内側から暖まる。

この性質に着目し、人工的に炭酸泉を作りだすような入浴剤も作られている。

(1)二酸化炭素の不思議・・・おわり topへ

(2) ![]()

炭酸泉は、入浴効果を高め、心臓病、胃腸病、リウマチなどに効果が

ある。

炭酸泉に入浴すると、体内に炭酸ガスが吸収される。それが、全身の血管

を拡張して、血液の流れをスムーズにする。

血液の流れがスムーズになることで、血圧を下げ、心臓の負担も軽くなるの

で、心臓の働きが改善される。

炭酸イオンの働きにより、皮膚の炎症を押さえたり、関節リウマチ、坐骨神経

痛のような痛みや運動障害をともなう病気に効果がある。

また、炭酸ガスの一部は、重曹して解けて、皮膚や脂肪や分泌物を乳化し

て洗い流してくれる。体の中だけでなく、皮膚まできれいにしてくれるのが、

炭酸泉なのだ。

|

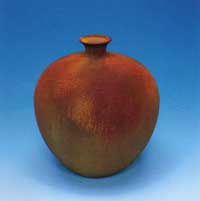

長湯のもうひとつの炭酸泉は【炭酸土類泉】と呼ばれる もので、純炭酸泉に比べると10度ほども温度が高い。 この炭酸土類泉は純炭酸泉よりも深い所から得られる わけであるが、昭和40年前後からはボーリング技術が 一般にも普及したことにより、長湯のほとんどの泉源は この炭酸土類泉に切り替えられた。** ***左の写真は、スケールつまり湯アカを素焼きの 壺に付着させて造った「マグマのゆらぎ」 (一部、商品としてあり) (拡大画像) |

炭酸泉の効果は、温度と濃度に比例する。長湯温泉は、世界でも珍しい高

濃度、高温の炭酸泉である。松尾博士とともに、昭和初期に長湯温泉を調査

研究した九州大学の引地與五郎博士が「設備さえすれば世界一、下っても

第二位の温泉たる泉質である」と言ったように、温泉医学から見ても、貴重な

温泉であるといえる。

ヨーロッパでは、温泉は、入浴するよりも、飲泉として利用されてきた。温泉

療法は、医学の一分野であり、19世紀から、温泉療法について、科学的な

研究がなされた。

ドイツの温泉医学の父ベルツ博士は、明治初期に東京帝大に教授として招

かれて、日本の温泉の研究をした。

草津温泉を調査して、その泉質の良さと湧出量の豊富さに驚き、「草津には

無比の温泉以外に日本で最上の空気とまったく理想的な飲料水がある。

こんな土地が、もしヨーロッパにあったとしたら、カルルスバードよりも賑わう

ことだろう」といっている。

もしも、ベルツ博士が、長湯の温泉を訪れていたら、なんと言っただろう。

世界一の泉質と、美しい自然をもつ長湯を、ベルツ博士に見てもらいたか

ったと思う。

炭酸泉を飲泉としてみてみよう。炭酸ガスは、胃腸の働きを活発にし、

水分の吸収を良くする。胃腸病や便秘に効くだけでなく、利尿効果もある。

ただし、あまり飲み過ぎると、下痢をすることがあるので、1日2回程度、

ゆっくりと時間をかけて飲むことが大切である。

そのためのコップが『飲泉カップ』である。

|

意識しないと文化は生まれ育たないということを教え られたような気がした。 これは、世界的に有名なチェコのカルルスバートや マリアンバードでのこと。ここでは、1522年にバイヤー 博士が温泉を飲む効果を提唱。さらに1760年のベッ ヒャー博士の指導が実り本格的な「飲泉文化」が定着 することになる。この飲泉カップはそのカルルスバートで 作られたオリジナルの飲泉カップで、およそ100年前の ものである。 (拡大画像) |

ヨーロッパの温泉では、飲泉が中心であるので、温泉地には必ずこの

カップが置いてある。普通のカップと違うのは、取っ手が中空になって

いて、そこにストローのような飲み口がついていること。

この飲み口から少しずつゆっくり時間をかけて、温泉水を飲む。

松尾博士は、長湯温泉を賛える歌を作った。

『飲んで効き長湯して利く長湯のお湯は、心臓胃腸に血の薬』というもので

ある。まさに、長湯温泉の特徴をよく捕らえた歌である。

入浴しても、飲泉としても効果が高い温泉。

それが、長湯温泉である。

(2)炭酸泉の秘密・・・おわり topへ

(3) ![]()

温泉や地下水は周囲の岩石や土と化学反応を起こし、それらを分解して

そこでできた化学成分を溶存する。温泉は温度が高いので、その化学反

応は地下水に較べて活発になる。

さらに炭酸泉の場合、二酸化炭素が岩石や土壌の分解を促進する。

長湯温泉は、重炭酸イオンとアルカリ土類金属(カルシウム、マグネシウム)

を多量に含み、その上に鉄分をも含有している。

重炭酸土類泉は、アレルギー性疾患や慢性の皮膚病、じんましんによく

効く。これは、温泉に含まれるカルシウムイオンやマグネシウムイオンの

働きである。

現代医学も注目するこれらの土類イオンは、張り詰めた神経を解きほぐす

働きもある。まさに現代病のための温泉といえる温泉である。

鉄分は、婦人病に効き、飲用すれば貧血に効果がある。

重炭酸土類泉は、アレルギー性疾患だけでなく、飲泉としての効果もある。

飲めば利尿効果もあるので、痛風、尿管結石、膀胱炎、糖尿病、慢性胃腸

病に効果がある。

まさに魔法の薬のような温泉である。しかし、日本にはその数が少なく、

知るひとぞ知る名泉となっている。

(3)長湯の炭酸泉・・・おわり topへ

|

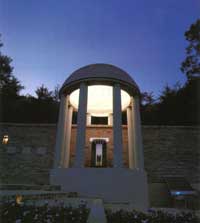

温泉と飲むということについて、ヨーロッパでは 「温泉は大地のミネラルで、これを飲むことは 新鮮な野菜を食べる以上に貴重な健康づくり」と いう考え方が定着している。 18世紀のヨーロッパでは、それでも温泉を飲もう とするのは貴族などの上流階級だけだった。 貴族らは召使に命じて壺に温泉を汲みに行かせ たが、そもそも温泉は地上に噴き出てきた新鮮な ものを飲むことに意味がある。 こうしてヨーロッパでは社交の場ともなりうる飲泉 場が建設されていった。 (国民宿舎直入荘の前の飲泉場) (拡大画像) |

ヨーロッパでは、温泉水(鉱泉水)はミネラルウォーターとしも呼ばれ、飲料

水や療養水として広く用いられている。

近年、日本でも、水道源水が化学物質や生活排水などで汚染されている

ため、飲料水源としての安全性が問題とされるようになり、多くの人が浄

水器やイオン整水器に注目するようになった。

また、輸入や国産のミネラルウォーターを買い求める人も増え、これまでは

水割りを作るだけのものだったミネラルウォーターに改めてスポットライトが

当てられるようになった。

輸入されているミネラルウォーターの多くは、温泉地を産地としている。

これは、、もともとミネラルウォーターが、温泉とは切っても切れない関係

であったからである。日本では「おいしい水」「安全な水」程度の意味しか

持っていないミネラルウォーターは、ヨーロッパでは、もっと厳密な意味を

持っている。

ミネラルとは「鉱物」という意味であり、ミネラルウォーターとは、その「鉱物」

の成分が水に解けているものである。つまり、『鉱泉水』がミネラルウォーター

なのだ。

|

取っ手がストローになっている オリジナルの飲泉カップ ・御前湯などで販売しています) |

ヨーロッパでは、地下水や河川水など、一般の飲料水としての水に良質

なものが少ないため、温泉水(鉱泉水)が好まれ、健康にもよいとして

飲料水として利用する習慣が生まれた。

温泉のミネラル成分に富むミネラルウォーターは、療養のために飲まれ、

ミネラル分が少量で日常の飲み水に適したミネラルウォーターは瓶詰め

にして食卓に上がるようになった。

そのため、外国のミネラルウォーターの産地は、ほとんどが温泉地という

ことになる。

温泉医療としての飲泉は、ヨーロッパでは古くから行われてきた。ドイツ

では「飲泉は野菜を食べるのと同じだ」と言われる。温泉にはナトリウム、

カルシウム、鉄などの無機質が多量に含まれており、飲泉すればミネラル

分として野菜を食べたのと同じ効果がある。

また、飲泉は炭酸や泉温のために、薬を飲むより体内吸収が早い。入浴に

より、皮膚から温泉成分を浸透させ、飲泉で消化器管から吸収させることで、

より温泉の効果を上げることができる。

飲泉は、温泉の湧き出しくちから飲むのが原則である。温泉の老化現象と

いって。温泉の効果は湧出後、時間の経過とともに減少していく。

瓶に入れて持ち帰って飲むのも、成分が沈殿したり、ガス成分が逃げたり

して変質しているので、湧出口で飲む程の効果は期待されないとされて

いる。

飲泉の量は、一回に100〜200ml、含有成分が多量の場合は、水で

薄めたものを、少しずつゆっくりと飲むのがよく、食事は飲泉後30分

以上後に取るようにする。ただし、鉄泉と放射能泉は、食後に飲むのが

よいとされている。

下痢ぎみの人、高血圧、心臓病の人は多量に飲むのを避ける。

(4)温泉とミネラルウォーター・・・おわり topへ